岡本太郎の芸術をテーマにしたオンラインスロットマシン:ベラジョンカジノにおける革新と文化的融合

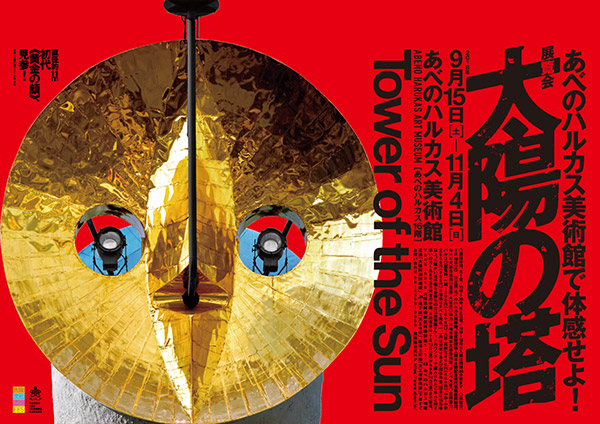

岡本太郎とは – 日本の芸術界の巨匠 岡本太郎は、20世紀を代表する日本の芸術家であり、彼の作品は日本のみならず世界中で高く評価されています。特に「太陽の塔」は、1970年の大阪万博での展示以来、日本のアートシーンの象徴となっています。彼の作品は、強烈な色彩と大胆な形で知られ、現代アートにおける重要な影響力を持っています。岡本太郎のアートは、日本国内での展示だけでなく、海外の美術館でも多数展示されており、その影響力は計り知れません。 ベラジョンカジノの現状とオンラインギャンブル市場 ベラジョンカジノは、日本国内で最も人気のあるオンラインカジノの一つです。2023年のデータによると、日本におけるオンラインギャンブル市場は、年間約2兆円の市場規模を持っており、その中でベラジョンカジノはトップクラスのシェアを誇っています。このカジノは、200種類以上のゲームを提供し、特にスロットマシンの種類の豊富さと高いペイアウト率で知られています。ベラジョンカジノは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと、安全性の高いゲーム環境を提供することで、日本国内外のプレイヤーから高い評価を受けています。 岡本太郎の芸術をテーマにしたスロットマシンの提案 岡本太郎の芸術をテーマにしたスロットマシンの開発は、文化的価値と商業的可能性を兼ね備えています。岡本太郎の作品の中には、強烈なビジュアルとシンボリズムが豊富に含まれており、これらをスロットマシンのデザインに取り入れることで、プレイヤーに新しい体験を提供することができます。このようなスロットマシンは、アート愛好家だけでなく、一般のカジノユーザーにも新鮮な魅力を提供し、ベラジョンカジノのユーザーベースの拡大に寄与する可能性があります。 スロットマシンのデザインコンセプト このスロットマシンのデザインは、岡本太郎の代表作「太陽の塔」をはじめとする彼のアートワークからインスピレーションを得ています。例えば、スロットのシンボルには、「太陽の塔」のディテールや岡本太郎の他の有名な作品の要素を取り入れることが考えられます。また、ゲームの背景やアニメーションには、彼の特徴的な色使いを活かし、プレイヤーがまるでアートギャラリーにいるかのような感覚を味わえるようにします。このような独特のデザインは、スロットマシンのプレイ体験を一層豊かにし、ユーザーに深い印象を与えることでしょう。 ゲームプレイの特徴と機能 ゲームプレイでは、岡本太郎のアートワークを基にしたユニークなボーナス機能やフリースピン、マルチプライヤーなどを導入します。例えば、特定のシンボルの組み合わせが出現すると、岡本太郎の作品にちなんだ特別なボーナスラウンドが発動するといった仕組みです。これらの機能は、プレイヤーに対して高いリターンを提供するだけでなく、ゲームの楽しさを増大させ、リプレイバリューを高めます。 ユーザー体験の向上と参加促進 このスロットマシンは、インタラクティブな要素を取り入れることで、プレイヤーのエンゲージメントを高めます。例えば、プレイヤーが特定の成果を達成するたびに、岡本太郎の作品に関する興味深い情報やストーリーが解放されるなど、教育的な要素も取り入れることが可能です。また、新規プレイヤーを引き付けるために、初回プレイ時のボーナスや特別なプロモーションを提供することも有効です。これらの戦略は、プレイヤーの参加を促し、ベラジョンカジノのユーザーベースを拡大するのに貢献します。 岡本太郎の芸術との文化的なつながり このプロジェクトは、岡本太郎の芸術作品の背景とストーリーを紹介し、日本文化への敬意と理解を深める機会を提供します。スロットマシンの各要素は、岡本太郎の芸術的なビジョンと日本の文化的な背景を反映しています。プレイヤーは、エンターテイメントを楽しみながら、日本のアートと文化について学ぶことができます。これは、文化的な教育とエンターテイメントを融合させる、革新的なアプローチです。 マーケティングとプロモーション戦略 このスロットマシンの成功には、効果的なマーケティングとプロモーション戦略が不可欠です。ターゲットオーディエンスは、アート愛好家、カジノゲームプレイヤー、そして日本文化に興味を持つ国際的なユーザーです。このスロットマシンのプロモーションには、ソーシャルメディアキャンペーン、インフルエンサーマーケティング、オンライン広告などを活用します。また、アート展示会やカルチャーイベントでのプロモーションも効果的です。これらの戦略により、ベラジョンカジノのブランド認知度を高め、新しいユーザーを引き付けることができます。 技術的な実装と開発の課題 このスロットマシンの開発には、高度なソフトウェア開発とグラフィックデザインが必要です。特に、岡本太郎のアートワークをデジタル化し、ゲーム内で鮮やかに再現するためには、専門的な技術と創造性が求められます。また、このゲームは、PC、スマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスでスムーズに動作するように設計されています。セキュリティ面では、ユーザーの個人情報保護と公正なゲームプレイを保証するために、最新のセキュリティ技術を導入します。 法規制と倫理的な考慮 オンラインギャンブルの法的枠組みを遵守し、責任あるゲーミングを推進することが必要です。ベラジョンカジノは、日本国内の法規制に準拠し、国際的なギャンブル規制基準を遵守しています。また、ゲームの公平性を保証し、依存症防止のための措置も講じています。これにより、ユーザーは安心してゲームを楽しむことができます。 プロジェクトの実現可能性と期待される影響 このプロジェクトの実現可能性は高く、成功すればベラジョンカジノのブランドイメージの向上と収益の増加が期待できます。市場調査によると、アートをテーマにしたゲームは、特に若年層のユーザーに人気があり、新しい顧客層の獲得につながる可能性があります。また、このプロジェクトは、日本のアートと文化を世界に広める機会となり、文化的な影響も大きいと考えられます。 ユーザーフィードバックと市場の反応